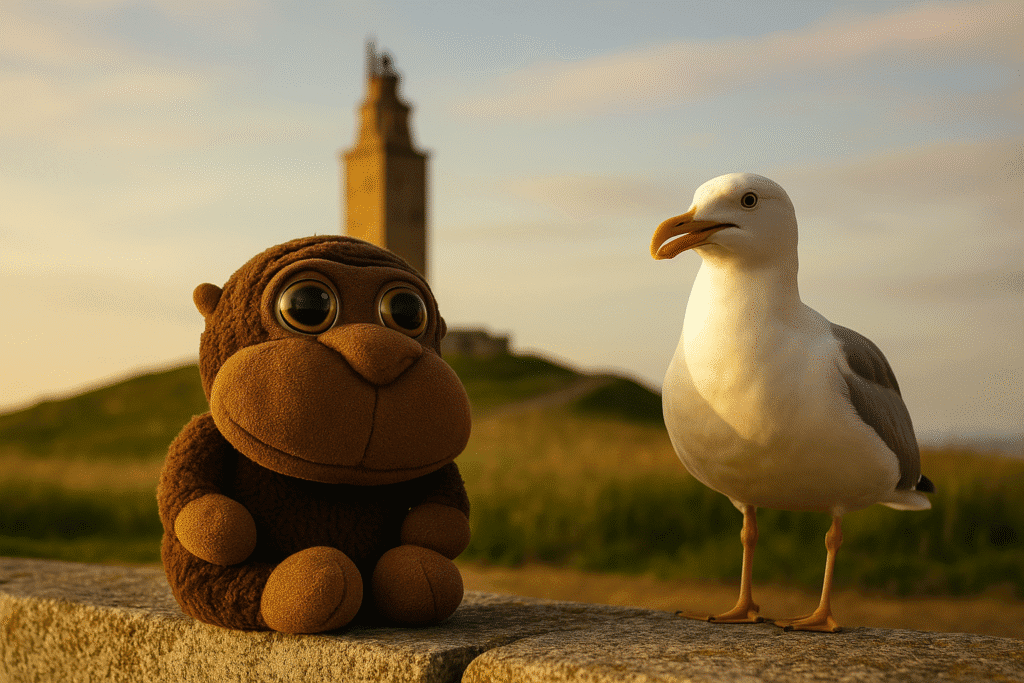

Monky, el peluche viajero

Llegué a A Coruña en la cesta de una bicicleta.

Hacía viento. De ese que despeina incluso a los peluches.

Subí hasta un faro que mira al mar desde hace siglos.

Dicen que se llama la Torre de Hércules, aunque yo no vi ningún semidiós.

Lo que sí encontré fue una gaviota.

Una muy ruidosa.

Me miró y gritó:

—¡Otro turista con complejo de poeta!

Yo parpadeé. Bueno, imaginé que lo hacía.

—No soy turista —le dije—. Solo estoy buscando.

La gaviota me observó como quien ya ha visto demasiados comienzos.

—Todos dicen eso —dijo—. Pero pocos se quedan lo suficiente como para escuchar el viento.

Me senté en una roca. Ella también.

Y sin más, nos quedamos callados.

A veces el silencio es una forma de hablar que solo entienden los que ya han gritado mucho.

Cuando se levantó, me miró de nuevo:

—Soy pariente lejana de Juan Salvador Gaviota —dijo—. Aunque nunca nos vimos, crecí oyendo su voz entre las olas.

Y me acuerdo de que solía repetir:

«No dejes que te digan lo que eres capaz de hacer, sigue tus sueños y alcanza el infinito.»

No supe qué decir.

Pero algo dentro de mí se estiró, como si intentara tocar el cielo.

Al despedirse, añadió algo que no entendí del todo:

—No te olvides de saludar a Pessoa, si llegas a Lisboa.

¿Pessoa?

¿Quién es ese?

—Monky

En el próximo capítulo: tranvías amarillos, un poeta invisible y un sabor que no sabía a selva.